「ひのトマトフェス」ときいて、トマトと加工品の農産品販売であると思って会場に向かった私は、駅の改札を降りるやすぐに大きな間違いをしていることに気がつきました。

中学生男子グループから、小さな子供たち、一人から家族連れ、あらゆる人たちの熱気で会場はあふれていました。

トマトが飛ぶように売れていく販売ブースの傍らには、中央ステージでのパフォーマンス、トマトすくいのビニールプールに、トマトシェイクとトマトビールの行列、そこはまさしくフェス会場そのものでした。

※「ひのトマトフェス2024」は、2024年4月21日(日)にJR中央線豊田駅南口の“かどっこ広場”で開催されました。

主催:ひのトマトフェス実行委員会、後援:豊田駅南口周辺地区まちづくり協議会・日野市・豊田商店会、協力:JR豊田駅

駅から会場に続く人の波。

トマト販売コーナーの様子

1.人生いろいろトマトもいろいろ

日野市の大玉トマトの品目はみなさんご存知の桃太郎と、桃太郎が発売される以前の主要品種であったファーストトマトが主流。

サンドイッチやハンバーガーにはぴったりのしっかりとした身質と歯ごたえが人気で、今回もあっという間に売り切れてしまったということでした。

あっという間に売れていった、ファーストトマト。

1985年にはじめて食べた桃太郎のゼリーの多さと鮮烈な甘さは、私にとっては品種によって野菜の味が異なることを感じた原体験ですが、今回は同時にさまざまな生産者のトマトを味わうことができ、楽しい驚きに胸が躍りました。

同じ品種であってもパッションフルーツのような華やかな香りがあったり、養液栽培ならではの透き通った甘みを感じたり、甘やかながらもしっかりした出汁感が感じられたりと、同じ品種のトマトでも千差万別です。

マリネにしても、ひとつひとつの違いを感じます。

また、日野のトマトといえば、樽型の発泡スチロール製の容器にヤシガラを敷き詰めて養液栽培を行う樽トマトが有名です。

この手法ですと、化学肥料と合成農薬の使用が削減できることから、東京都エコ農産物認証が付されています。出品されていた岸野農園さんによると、樽トマトのメリットは収穫期間が長く11ヶ月もの間出荷ができること。栽培時期によって大きさが変わったり、鮮度が少し落ちたものはやわらかくなったりします。

澄み切った甘さの生食が人気なのはもちろんですが、少しやわらかいものを加熱してストックするためにまとめ買いする人、食べやすいからと小さめの玉を買う人、加熱具合もフレッシュトマトパスタのようなあっさり加熱から、煮込みまで、それぞれの調理の美味しさがあります。

同じ苗から同じ生産者に収穫されるトマトですら、“いろいろ”なのです。

少し小さめのサイズのトマトも人気だそう

2.バラエティ豊かな加工品たち

会場中央には、今回の目玉商品のトマトシェイクに30分以上の長蛇の列。

ミルクの甘味とあわせてしっかりとスイーツ感のあるプレーン味と、コーヒーの苦みにトマトジャムのコクで大人のドリンクの風情があるコーヒー味。

両方味わうために2回連続で並ばれた来場者もいらっしゃいました。

コーヒー味は、大人向きのビターな味わい。

その他、地域生産者が提供したトマトを使った、新メニューを並べたブースが連なります。

お酒好きの誘引力となるビールコーナー、お腹が空いたらトマトカレーに、トマトバーガー、トマトの春巻き、トマトパニーニ、甘いものはシフォンケーキやエクレールと、トマトが主役に躍り出たり、そもそもトマトで作られていること自体を初めてみる食べ物のラインアップも盛り沢山です。

そのひとつである地域ブルワリーの10ants Brewingは、ネイバーズファームで実際に体験収穫したトマトを加工して“My Neighbor Tomato”と名付けたビールを提供していました。

ブラッディメアリー的な味とは異なり、まず皮と種だけをモルトと麦芽と煮込み、ジュースはあとからいれて短い加熱とすることで、軽やかなフレッシュさを残しつつもビールとしての一体感がある作りになっています。

同社は傷がついたりして廃棄予定のりんごをビールにするなど、様々な農産品の活用の取り組みをしているそうです。

各店舗に産品活用への想いがあり、“六次化”、”地産地消”などのキーワードでは語り切れない、人と人が知り合い、お互いの仕事に魅力を感じ、企画し、ともにイベントを作り上げる物語が伝わってきます。

3. 地域とのつながり

今回の開催に至るまでのお話を、ひのトマトフェスの主催者でネイバーズファームの代表であり、本年2月に「ミズとうきょう農業」に任命された梅村桂さんに伺いました。

ひのトマトフェスの企画は、生産者への声掛けをネイバーズファームが、飲食などの店舗関係者やステージ関係を豊田駅前にあるWanocafeが主導して、人々が集まったそうです。

また、トマトシェイクの開発はWanocafeが作り出したレシピをネイバーズファームはじめとした参加者で改良し、トマトビール用のトマトの収穫体験や各種加工品への材料提供をネイバーズファームはじめとした参加生産者が行うなどの連携もされています。

二極の中心が相互に連携したことがイベントに奥行きをもたらし、集まる人の幅もぐっと広げていることを筆者も感じました。

イベントのために商品を企画、試作して、生産者も通常の販売先への販売のほか、フェス用の生産物の量を確保してと、普通に考えるとなかなか容易にいかないのではと思うのですが、「様々なつながりで、地域イベントに出店するのに慣れていらっしゃる方が多いので、大丈夫です。」とのこと。

ネイバーズファームのスタッフもネットワークづくりに大活躍しているそうです。

ネイバーズファーム代表の梅村さん(右)と、社員の宮崎さん(左)。

フェスを支える場所の確保、テントやテーブル、さまざまな備品や人手などの確保も、このような繋がりに共感してくださった商店、自治会、農協、非営利法人などの協力があってのことだそうです。

会場内には、色々な団体名が入ったテントが立ち並んでいます。

その中に、見たことのない形のテント(?)・・・。「ひのトマトフェス」のロゴがひときわ目立ちます。

即席の店舗のような、日野自動車の「みんなのパレット」。

こちらは日野自動車株式会社デザインセンターが日野市内で社会実証予定のモビリティツール「みんなのパレット」です。

トラックの荷室に相当する部分を地面に容易に設置でき、荷室側面が開くもので、ソーラー発電等の機能を備えています。

地域の力を繋ぐ「場づくり」のツールとして検証中とのことでした。

4.“フェス”の力

Festivalの語源は、ラテン語の"Festus”を語源とし、その形容詞であるFestivusは、楽しさ、陽気さ、心地よさなどを表す言葉です。

現代における”フェス”は、Oxford英英辞典のFestivalの項目を引用すると”series of public events connected with a particular activitity or idea(特定の活動又はアイディアに紐づけられた一連の公的なイベント)”かつ”usually organized on the same place once a year(通常年に一度同じ場所で行われる)”ものとされています。

神事に紐づく祭りのように、開催を重ねながら土地と紐づく文化を成熟させていくのが現代のフェスであり、それがフェアやマーケットなどの商品そのものとその売買に着目したイベントととの違いといえましょう。

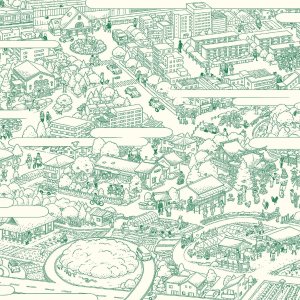

大勢の皆さんがつくりあげたフェスです。

ネイバーズファームの梅村さんは、もともと農業や野菜などに関心が高い人だけではなく、普通に街ゆく人が立ち寄りたくなるイベントにするにはどうすれば良いかということを考えたときに、トマトというひとつの野菜に焦点を絞ることで、ぐっと訴求力が増すことに気が付かれ、ひのトマトフェスを続けられてきたそうです。

特に今年は、それぞれのトマトや商品がどのようなものか、購入した人が自宅に帰ってからゆっくり知ることができるように冊子づくりに力を入れられたということで、まさにフェスの概念の体現そのものの取り組みだと思いました。

ひのトマトフェスは、トマトという野菜の風味に向き合い、それが育つ土地の風土と作り手に思いを馳せること、地域の生産者や小売・飲食店とのつながりを体感する楽しさをテーマとして、今後も裾野を広げながら成熟していくと思います。

冊子を眺めながら、ひとつひとつ買ってきたもののストーリーを確かめる豊かな時間。

出汁にもなり、フルーツのようにも使え、老若男女が生でも楽しめるトマトの懐の深さはなかなか右に出る産品はないようにも思われますが、私はどのような地域産品であっても、そこにさまざまの人たちが関わり、繋がりあっている限り、ひのトマトフェスの”フェスの力”を取り入れる素地はあると感じました。

そして、それは単に産品や生産者を支えるのではなく、現代の祭事として、持続可能な地域コミュニティそのものの礎になっていく可能性を秘めているのではと感じます。

-

食農弁護士

桐谷 曜子/YOKO KIRITANI

1977年生まれ。神奈川県川崎市出身。大手法律事務所で弁護士として企業買収、企業法務に従事後、証券会社での勤務で地方創生、海外投資、ベンチャー投資等に深く関与。その後、2014年から2022年まで農林中央金庫に在籍し、食産業及び農業に関する投資、国内外企業買収、各種リサーチや支援業務に携わる。

自他ともに認める食オタクであり、法務知識のみならず農林水産部門に関する知見を用いて、ベンチャー企業含む事業者や生産者の各種相談対応、新規事業創出支援、資金調達や事業承継支援を行う傍ら、料理で人を繋ぐことで課題解決への貢献を目指している。