環境に配慮した東京農業とエシカル消費について考える

東京都主催の「TOKYO農業フォーラム2025 ~エコな農業が創るエシカルな東京~」が、8月21日に開催されました。

エシカル(ethical)とは「倫理的」「道徳的」という意味ですが、近年では人・社会・地域・環境に配慮した商品やサービスを選択する消費行動を指す言葉として広く使われています。

いわゆる「エシカル消費」は、社会的課題の解決に貢献する、より広い視野を持った消費スタイルを意味します。

東京都では、独自の「東京都エコ農産物」認証制度を設けています。この制度では、化学合成農薬や化学肥料の使用量を慣行栽培と比べて25%以上削減、50%以上削減、または不使用の3区分で認証される仕組みを整備しています。

今回のフォーラムは、この認証制度をはじめとする取組を広く知ってもらうことも大きな目的のひとつでした。

初開催にもかかわらず、浜松町コンベンションホール(約400席)は事前予約で満席に。都市農業に対する都民の高い関心がうかがえる中、その熱気に包まれた当日の様子をレポートします。

俳優・小林涼子さんが実践する「東京農業の価値」

フォーラムの冒頭を飾ったのは、俳優でありながら、自ら(株)AGRIKOの代表として都市型農園を運営している小林涼子さんです。

2014年から新潟の棚田に関わってきた小林さんは、キャリアに迷い悩んだ時期に農作業に携わった経験が大きな転機となったと語ります。

東京都全体における農地面積は2021年時点で6,410 ha(総面積の約2.9%)にすぎません。そのうち、都区部の農地はわずか7%に留まり、多摩地域に圧倒的に集中しているという構図です(出典元:東京都産業労働局)。

この現状について触れながらも、その事実をネガティブに捉えるのではなく、「ないものを探すのではなく、あるものを活かす」という前向きな視点を提示しました。小林さんが考える東京農業の強みは、都市にあふれる「人」と「ビル」にあります。

自身が手掛けるビルの屋上農園では、魚と野菜を循環させる「アクアポニックス」という農法を導入。水槽で魚を飼育し、その排せつ物などの有機物を利用して野菜を育てる仕組みで、収穫した野菜は同じビル内の飲食店で提供されています。

小林さんは次のように語ります。

「農園を運営していると、子どもたちや地域の方々から『農園を見たい』と声をかけていただく機会が増えました。都市農業の魅力は、ただ野菜を育てることだけではありません。人と人がつながる場所であり、コミュニケーションが生まれるきっかけになるのです。」

この言葉からも、都市農業が単なる生産活動にとどまらず、多様な価値を生み出す存在であることが力強く伝わってきました。

生産、流通、料理、消費、それぞれの立場から

小林さんの講演に続き、世田谷区で自らも長年野菜づくりに取り組む農業ジャーナリスト・小谷あゆみさんがモデレーターを務め、4人の専門家を交えたクロストークセッションが始まりました。

生産者、流通、料理人、そして学生という異なる立場から、それぞれの視点で東京農業の魅力や持続可能性について意見が交わされました。

生産者の視点:国分寺中村農園 中村克之さん

まず、生産者を代表して登壇したのは国分寺市の中村農園・中村克之さんです。

「自分が作ったもので子どもを育てたい」という思いからIT企業を退職し、妻の実家の農家を継ぐことを決意したといいます。

中村さんは「農業とは、その土地が本来持つ気候、地形、土壌といった“風土”を最大限に活かす仕事だと思っています。」と語り、化学合成農薬に頼らない栽培技術であるIPM(総合的病害虫管理)防除の取り組みを紹介しました。

一方で、こうした環境保全型農業はコストがかかるにもかかわらず、その負担を価格に反映しにくい現状があると指摘。「消費者に理解してもらうことが不可欠です。」と訴えました。

料理人の視点:八芳園料理長 香山浩一さん

続いて、料理人として登壇した八芳園料理長の香山浩一さん。

「料理を通してお客様に感動を伝えたい。そのために大切なのは“食材”です。」と語り、実際に農家を訪れ、直接対話することで料理へのインスピレーションが生まれると強調しました。

さらに、「このトマトは、こんな苦労を重ね、こんな人たちが作ったものなんですよ。」と、料理にストーリーを添えて伝えることで、生産者と消費者の距離を縮め、食の価値を高めていきたいと語りました。

流通の視点:(株)エマリコくにたち 菱沼勇介さん

多摩地域の150軒の農家と取引し、東京産農産物の流通を担う(株)エマリコくにたちの菱沼勇介さんは、現在の消費動向について「有機農産物など認証付き農産物へのニーズは、まだ一部に限られています。」と分析。

しかし、東京農業の最大の強みとして「農家一人ひとりの個性」と「品種の多様性」を挙げました。

「東京の農家は、生産性や作りやすさよりも、美味しさを理由に品種を選ぶことが多いんです。それは大産地にはない魅力です。」と語ります。

また、「うちの店を冷蔵庫代わりに使ってほしい。駅前にあって、日常的に利用できることで、身近に農業がある豊かさを感じてもらえたら。」と、駅前立地を活かした流通拠点の在り方を提案しました。

学生の視点:東京大学農業系学生団体代表 松本百永さん

最後に登壇したのは、次世代を担う東京大学農業系学生団体(東大あぐりえこん。)代表の松本百永さんです。

松本さんは、学生たちが農業に触れる中で生まれる意識の変化について、「これまで農業や食に全く関心がなかった人でも、実際に農作業を体験すると考え方が大きく変わります。意識を変える第一歩は“知ること”から始まるというのを、活動を通じて実感しています。」と語り、農作業ボランティアの価値を伝えました。

クロストークの締めくくり

セッションの最後には、モデレーターの小谷さんが次のようにまとめました。

「消費者と生産者という立場を超えて、作る人、食べる人、流通や料理を担う人、そしてそれらをつなぐ人、それぞれが手を取り合い、循環の輪を広げていくことで、未来の子どもたちに貴重な東京の農地を残していけるはずです。」

こうして、さまざまな視点から東京農業の今と未来を考える対話の場は、盛況のうちに幕を閉じました。

前半のクロストークセッションを終えて

日野市でトマトを中心に生産・販売を手がける(株)ネイバーズファーム代表であり、2024年から「ミズとうきょう農業」に任命されている梅村桂さんが登壇し、参加者に向けてメッセージを伝えました。

梅村さんは次のように語ります。

「生産性を高め、労働環境を整える『脱・根性農業!』を目標に、東京都GAP認証やエコ農産物認証にも積極的にチャレンジしてきました。今後も東京農業の活性化と担い手確保に貢献していきたいと思います。」

力強い言葉からは、東京農業の未来を切り拓こうとする強い決意が感じられました。

「オーガニックのまち」埼玉県小川町の取り組み

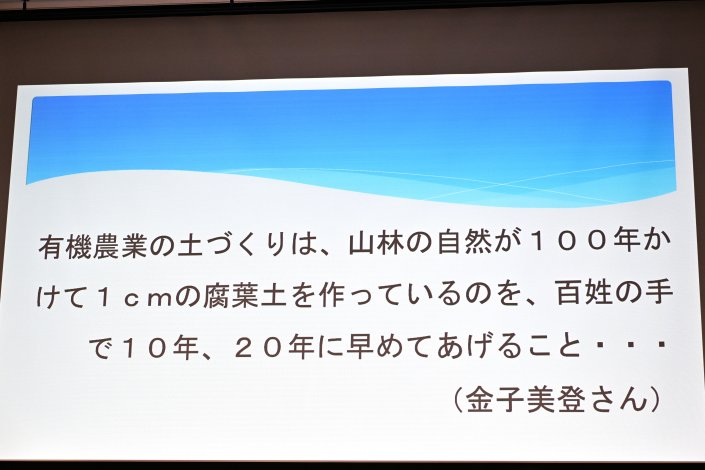

フォーラム後半では、埼玉県小川町で有機農業を営む金子宗郎さんが登壇しました。

金子さんは、有機農業における「有機(オーガニック)」という言葉の本来の意味について、「人と人、物と物をつなげるネットワークにある。」と説明。自身の事業も、その理念を基盤として展開していることを紹介しました。

金子さんが先代から引き継いだ霜里農場では、里山の落ち葉や学校給食の残渣を堆肥化し、地域資源を循環させる独自のシステムを構築しています。さらに、企業が社員の食を支える「企業版CSA(地域支援型農業)」という先進的な取り組みも実践。

単なる農産物の生産にとどまらず、「まちづくり」としての有機農業の姿を提示しました。

こうした循環の仕組みは、周囲を山に囲まれた小川町という地域性が大きく関わっています。大産地ではなく、むしろ農家が減少している小川町だからこそ、地域内で資源を循環させる取り組みが成り立っている側面があるといいます。

しかし金子さんは、視野を広げて東京の可能性にも言及しました。

「私たちが堆肥の原材料としているものの多くは植物残渣です。そう考えると、東京には豆腐製造で出るおからや、コーヒーかすなど、堆肥化できる有機物がむしろ豊富にあるはずです。」と提案。

地域ごとの特色を生かしながら、資源も人も循環させることで農業を支えていくことが、本来の有機農業の理念であると強調しました。

また、農家がそれぞれ個々に活動するのではなく、グループを作って協働することにより、アイデアや技術の向上につながり、より持続可能な農業を実現できると語り、参加者に向けて協力と連携の重要性を訴えました。

フォーラムを終えて

ホールの外では、東京産の農産物を中心に物販コーナーも設けられ、いずれも売れ行きは好調。

フォーラムを通じて、参加者の興味や関心が一層高まっている熱気が感じられました。

今回の企画を担当した東京都産業労働局農林水産部食料安全課長・小堺恵さんは、「エコ農産物」という言葉自体がまだ消費者に十分浸透していない現状を課題としながらも、「農家の皆さんは手間ひまをかけて生産に取り組んでいらっしゃいます。その価値を少しでも分かりやすく消費者の方々に伝える場を設けたい――それがこの企画の出発点でした。」と、開催への思いを語りました。

さらに、その先の成果として「消費者の理解が深まることで農家のやる気が高まり、認証を取得する農家が増える。そして流通量が増加し、エコ農産物が消費者の目に触れる機会がさらに広がるという、好循環を生み出していきたい。」と、将来への期待を述べました。

取材後記

これまで農業振興に向けた行政の取り組みは、生産者への技術支援や生産性向上、組織化の推進など、生産サイドへのアプローチが中心となりがちでした。

しかし、「その先に確かな需要はあるのか」という視点は、往々にして抜け落ちてしまいます。

今回のフォーラムを通じた消費者への直接的なアプローチは、その空白を埋める一歩となりました。

東京農業ならではの、生産者と消費者が一体となる新たな農業の形が、ここから広がっていく契機になるかもしれません。

-

㈱農天気 代表取締役 NPO法人くにたち農園の会 前理事長

小野 淳/ATUSHI ONO

1974年生まれ。神奈川県横須賀市出身。TV番組ディレクターとして環境問題番組「素敵な宇宙船地球号」などを制作。

30歳で農業に転職、農業生産法人にて有機JAS農業や流通、貸農園の運営などに携わったのち2014年(株)農天気設立。

東京国立市のコミュニティ農園「くにたち はたけんぼ」「子育て古民家つちのこや」「ゲストハウスここたまや」などを拠点に忍者体験・畑婚活・食農観光など幅広い農サービスを提供。

2020年にはNPO法人として認定こども園「国立富士見台団地 風の子」を開設。

NHK「菜園ライフ」監修・実演

著書に「都市農業必携ガイド」(農文協)「新・いまこそ農業」「東京農業クリエイターズ」「食と農のプチ起業」(イカロス出版)