「スイカとメロン、どっちが進化してる?」

この問いに、子どもたちは真剣な表情で考え込みました。大人のあきらめ顔とは対照的でした。

三鷹市の吉野果樹園ブルーベリー園で行われたこの食育体験プログラムは、単なる収穫体験にとどまらず、子どもの“感じる力”を育む都市農園ならではの取り組みとなりました。

「都会で暮らす子どもに、どうすれば食の大切さを感じてもらえるのか?」。そんな悩みを持つ親御さんにこそ注目してほしいプログラムです。都市に暮らす子どもたちにとって農産物の現場は想像しづらい存在ですが、この場では新しい気づきが次々に生まれていきます。

企画したのは一般社団法人サヱグサ&エクスペリエンス。「ホントはすごい! 果物と野菜の物語」と題したイベントで、日常の中で植物の“すごさ”に気づくきっかけを提供しました。

子どもたちは何を感じ、親たちはどう見守ったのか。都市農園が秘める食育の可能性をレポートします。

対話から始まる“真の体験” ― 子どもの「なぜ?」を引き出す時間

8月上旬の夕方、三鷹市・吉野果樹園のブルーベリー畑には16名の親子連れが集まりました。寒冷紗の日よけの下、緊張した様子を見せつつも、子ども8名の瞳はすでに輝いています。

「早く摘んでみたい」「もぎたてを食べたい」「品種ごとの味の違いを確かめたい」「お気に入りを見つけたい」「説明は後でいいよ」——。子どもたちの本音は、きっとそんな思いだったでしょう。

しかし実際の収穫体験が始まったのは約2時間後。なぜならサヱグサ&エクスペリエンスの方針は「ただの収穫体験にしない」ことにあったからです。収穫はあくまで補足であり、「真の体験」とは、特別な大人と特別な場所での対話にある。親や教師以外の多様な大人と親子が語り合い、子どもを子ども扱いしない——それが最大のこだわりでした。

全体3時間のプログラムのうち、実に2時間以上がその“対話の時間”に充てられていたのです。

大人も答えに困る質問が引き出す、親子それぞれの気づき

筆者にとって、この食育プログラムへの登壇は初めて。事務局からの要望には正直とまどいました。

「子ども扱いせずに盛り上げてほしい」

「親も知らないことを一緒に考えられる問いを投げかけてほしい」

育種や農作物を専門とする立場として、筆者の問いかけはここから始まりました。

「スイカとメロン、どちらがより進化していると思いますか? 二択です。全員、必ずどちらかに手を挙げてください」

いきなりの難問に親たちは苦笑いする一方で、子どもたちは真剣そのもの。結果はほぼ半々、わずかにメロン派が多い程度でした。続く問いは当然、「なぜそう思ったのですか?」。

指名することはせず、子どもが手を挙げるまでじっと待ちます。答えてくれた子には全員で拍手。その繰り返しにより、子どもならではの独創的な発想や表現が次々に飛び出し、会場に笑顔が広がっていきました。

正解には至らず、次の問いへ。

「スイカとメロンはどこが違いますか?」

子どもたちは自信満々で回答。やがて「タネの場所が違う」という核心に迫る答えが出ると、大きな拍手が起こりました。

さらに問いは深まります。

「タネの場所はなぜ違うのだろう?」

「植物にとってタネはどういう存在なのかな?」

「タネをつくった後、植物は何を目指しているのだろう?」

「動物にとって果物はどんな意味があるのかな?」

「スイカとメロン、どちらが好き? 理由は?」

「3択です。スイカのタネを一粒も食べたくない人、少しなら気にしない人、全部飲み込んでしまう人、自分はどれ?」

「飲み込んだタネはどうなるんだろう?」

ここまで来ると、子どもも大人も次第にハッとした表情を見せはじめます。

「スイカの方がメロンより進化している」——この答えに辿り着いたのは、大人も子どももほぼ同時でした。

正解は、スイカ。

果肉内に散らばったタネが動物の口に入り遠くへ運ばれ、フンに混じって種が広がる。

つまり「生き残るしくみ」をより備えているから、進化しているのです。

創造力が爆発! 「おみくじ入り果物」というアイデア

こうして延々と対話を重ねた最後に、子どもたち全員から「こんな品種があったらうれしい(未来の育種目標)」を発表してもらいました。

なかでも筆者にとって最も新鮮だったのは、「おみくじが入った果物」というアイデアです。

近い将来、育種以外の技術で実現できそうですし、何より夢があります。

実際、消費者の多くは育種技術や品種、栽培方法には関心が薄く、注目するのは価格と鮮度ばかり。しかし「おみくじが入った果物」には、その無関心を変える力を感じます。もし実現すれば、若者を中心に進む果物離れに歯止めをかけ、販売単価の向上にもつながるでしょう。

こうした自由な発想は、子どもたちに食べ物への新しい視点を与え、農業を知りたいという気持ちを高めてくれます。

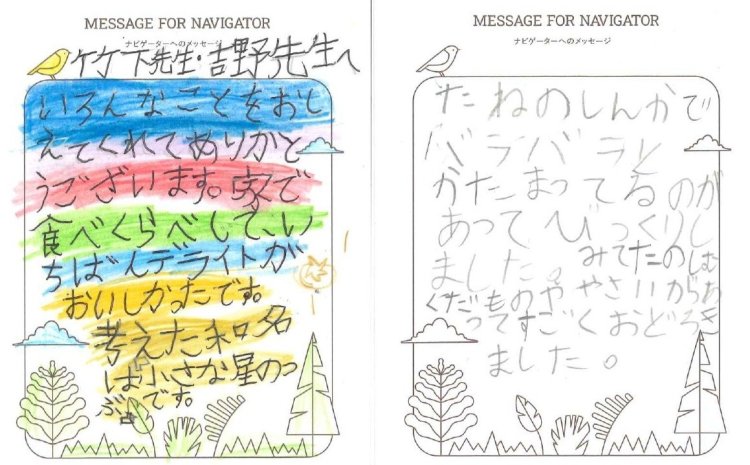

さらに「ブルーベリーに和名をつけてみよう」という課題では、次のような素敵な名前が集まりました。どれも商品ブランドとしてそのまま使えそうです。

▪小さな星のつぶ

▪蒼藤(そうとう)

▪青真珠

▪ゆっかた

写真提供:(一社)サヱグサ&エクスペリエンス

親子で挑戦「ブルーベリー100gピタリ競争」

収穫体験では、親子全員が参加できるアトラクションを用意しました。

その名も「ブルーベリーで100gぴったりを目指す競争」です。

ルールはシンプル。摘んだブルーベリーを100gちょうどにそろえるだけ。しかしこれが意外と難しい。普段100gを意識することのない子どもたちは、恥ずかしさからか控えめに摘み、結果は50~70g程度にとどまりました。

一方で大人は「欲張りすぎ」でオーバーする人が続出。失格にはならないルールだったため、107gでぴたりに近づいたお母さんが優勝しました。

印象的だったのは、その後の子どもたちの行動です。全員がハカリとブルーベリーの木を何度も往復し、100gを狙い続けました。なかには一粒を食べて微調整しながら加減を繰り返し、最終的に100.0gを達成した子が8名中2名もいたのです。小数点以下2桁表示なら「100.00g」を目指したであろうほどの真剣さでした。

どうやら「大人と同じ土俵で競い、数値で結果が示されるゲーム」には、子どもの本気を引き出す力があるようです。

体験後の変化が物語る、都市農園という非日常空間の効果

プログラム終了後に実施した参加した親へのアンケートからは、予想を上回る効果が明らかになりました。

参加した親たちは次のように振り返っています。

▪「子どもたちが自由な発想で品種改良についての案を発表した場面が印象的でした」

▪「親子で共に参加するワークタイムは先生が子どもだけでなく親にも問いかけてくださったのが良かったと思います」

▪「元々理科が好きで、庭で植物も多く育てていますが、なぜ野菜や果物が今のような進化や改良を遂げたのかに興味を持つようになりました」

▪「園を出て開口一番、『楽しかった!また行きたい!』と言ったことが娘にとって充実した良き経験になったと大変嬉しく感じました」

都市農園ならではの新しい価値 ― 学びと気づきを親子で共有する場へ

東京には博物館をはじめ、子どもたちの未来を豊かにする「学びの場」が数多くあります。そのなかで都市農園は、それ以上の可能性を秘めている——これが今回の経験を通じて得た筆者の結論です。

収穫体験などの農作業を提供する都市農園は珍しくありませんが、多くは一度きりの収穫で終わりがちです。これはこれで有意義ですが、子どもたちに深い気づきを与え、食への感謝や農業への関心を高めるには十分ではありません。

一方で、そこまでを目指すイベントとするには、大きな労力と工夫が必要なのも事実です。

しかし、専門家との対話を組み入れれば、子どもたちに新しい視点を与え、気づきと自由な発想は自己肯定感や自信を育てます。さらに農園という非日常の空間が、それをいっそう強く後押しします。アクセスのよい都市農園は、食育の枠を超えて親子が共に学び、感じ、未来を見つめ直す絶好の場となり得るのです。ここでの体験は子どもたちの心に深く刻まれ、将来にわたり食と農への関心を持ち続ける原点となるでしょう。

こうした体験を通じて、子どもたちは食べ物がすべて同じではなく、一つひとつに個性があることを肌で感じます。そして「違い」を知ることこそが、食への興味や感謝の気持ちを育む第一歩となるのです。

実践ガイド:都市農園を子どもの“学びと気づきの場”にする10の方法

勉強としての食育以上に、いま必要なのは「気づきの食育」と「大人の食育」。

今回の試みを通じて筆者自身が得た大きな気づきです。

あらためて、サヱグサ&エクスペリエンスと共に取り組んだ今回の提供価値を言葉にしておきましょう。

それは、単なる「農業理解」を目的とするのではなく、都市農園という舞台を活かし、子どもたちが生産現場の中で“感じる力”をひらき、植物や人とのつながりを肌で感じる体験です。

最後に、この体験を実現するための方法を10項目に整理しました。

1.子どもを子ども扱いせず、大人も答えに迷う質問を投げかける

⇒ 親でも難しい質問に挑むことで、子どもの達成感を高めるため

2.正味3時間程度のプログラム時間を確保する

⇒ 発言の機会と、異なる多種多様な意見に触れる時間を十分に取るため

3.情報提供ではなく、対話を中心にプログラムを設計する

⇒ 農や食の専門家と直接話し何でも聞ける機会とするため

4.テーマを自園の生産品目に限定せず、幅広く設定する

⇒ 子どもの興味関心を制限しないため

5.作業体験と品種の食べ比べを用意し、五感を刺激する

⇒ 品種による味の違いは大人にも子どもにも新鮮な驚きとなるため

6.「周りと違って当たり前」を、対話や品種の個性から学ばせる

⇒ 個性を尊重し、自己肯定感を育むため

7.立場の異なるパートナーと共に企画・実施する

⇒ 一人(生産者だけ)でできることには限界があるため

8.当日までに事前課題に取り組んでもらっておく

⇒ 子どもの気持ちを高め、発言しやすくするため

9.子どもが自分で育てられる苗を配布する

⇒ 生産の難しさや楽しさを体感してもらうため、さらなる興味につなげるため

10.参加費は安さではなく、十分な提供価値に見合う価格に設定する

⇒ 効果と満足度を最優先にするため

写真提供:(一社)サヱグサ&エクスペリエンス

-

品種ナビゲーター NPO法人スマート・テロワール協会顧問

竹下 大学/DAIGAKU TAKESHITA

東京都新宿区出身。千葉大学園芸学部卒業。

キリンビール入社後、ゼロから育種プログラムを立ち上げ、同社アグリバイオ事業随一の高収益ビジネスモデルを確立。国内外で130品種を商品化。

2004年には、All-America Selectionsが、北米の園芸産業発展に貢献した品種を育成した育種家に贈る「ブリーダーズカップ」の初代受賞者に、世界でただ一人選ばれた。

一般財団法人食品産業センター勤務を経て独立。農作物・食文化・イノベーション・人材育成・健康の切り口から様々な情報発信やコンサルティングを行っている。

著書に『日本の果物はすごい』(中公新書)、『日本の品種はすごい』(中公新書)、『野菜と果物 すごい品種図鑑』(エクスナレッジ)など。

技術士(農業部門)

NPO法人テクノ未来塾理事

全国新品種育成者の会育種賞審査員

▶筆者HP:https://peraichi.com/landing_pages/view/takeshita/