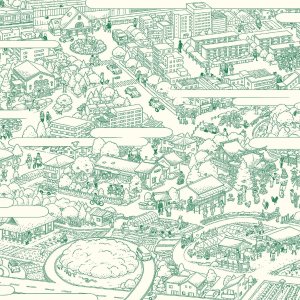

東京の水産物とは

東京産の水産物と聞くと、東京湾で生産された水産物を連想される方が多いかもしれません。しかし、実は東京産水産物の実に9割が、東京島しょで漁獲されています。

もちろん東京湾ではシジミやアナゴ等の水産物が生産されており、実際に流通もしておりますが、全体量に占めるその割合は小さいものとなります。

東京島しょは、北から大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島、父島、母島の11の有人島で構成され、各地で漁業が盛んに行われています。

▼ https://tokyogrown.jp/learning/study/fishery/