子どものために始めた農園が、純粋に趣味になってきた

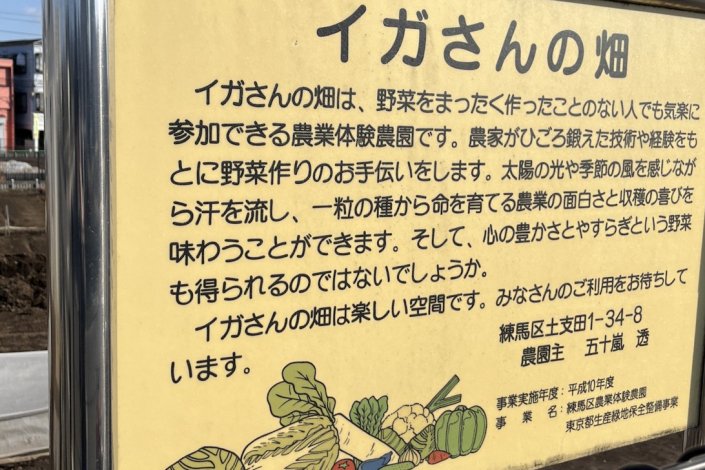

練馬区の農業体験農園(※1)、ついに5年目に突入しました。

SNSに写真や記録をアップし始めた頃、何人かの友人から「うちも一度やってみたけど、思った以上に大変で続かなかった」といった声がちらほら届きました。

そんな中でも、我が家はなんとか続いています。

始めたのは「GO TOキャンペーン」などが話題になっていた頃。夫が出不精なこともあり、遠出のレジャーは難しい。それならせめて子どもたちにとって、身近で息抜きになるような体験を…と考え、「練馬区の農業体験農園」に申し込みました。

あの頃、小学4年生で頼りになっていた息子も、今では部活動に多忙な中学2年生。もともと土いじりが得意ではない娘も、たまに顔を出す程度。夫は数年前から戦力外…。

そんなわけで、今は筆者が一人で畑を切り盛りしています。