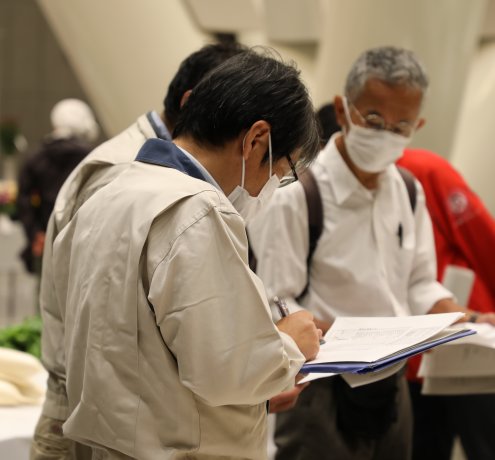

(TOP写真)審査員が集合し、審査手順・評点の最終確認。審査前の緊張の一瞬。

第52回東京都農業祭の品評会は、酷暑の影響もあった中、952点の選りすぐりの農林畜産物が出品されました。

この中から、厳正な審査により、農林水産大臣賞、東京都知事賞等、46点の出品物に特別賞が付与されました。

本記事では、審査の様子も交え、品評会のレポートをお届けします。

1.いずれ劣らぬ美しさの出品物

審査前に整然と並ぶ産品たち。いずれも当日に最高の状態となるよう積算温度や日照時間から逆算して作付けされ、酷暑を乗り越え、丁寧に洗浄、梱包、輸送された産品たちです。いずれ劣らぬ出品物から、どのようにして入賞作が選ばれるのか、とても興味深いです。

審査を待つ野菜たち

(キュウリ)とげが全く損なわれていない姿は、市場ではなかなかみかけられない。

(ツルナ、芽カブ)美しく揃ったツルナ、江戸東京野菜の名品の芽カブは料亭などで用いられる高級品。

(カブ)形が揃ったカブは積み上げると美しい三角形を形作る。

(ハクサイ)この季節に、これだけの立派なハクサイを出品する奇跡。

これらの産品は、第1のカテゴリとして(1)キャベツ、(2)葉茎類(コマツナ、ホウレンソウ、ハクサイ類など、(3)根菜・芋類、(4)洋菜・果菜類。第2カテゴリとして、(1)花き、(2)果実、(3)きのこ、(4)たまごなどの農産加工品に分類されており、これらの分類内で審査が行われます。

2.審査の開始

審査が始まると、審査員は一気に同一品目内での優劣を話し合いながらきめていきます。審査基準は、第一に定められた規格に合致していること、定められた品数について大きさ色などの形状が均質に揃っていることにあります。ミシュランの評価項目においてもConsistency(調理・提供の正確性、再現性、均一性等を意味する)が重視されるとのことですが、均一な結果を出すためには、あらゆる作業の完全性が要求されるわけで、生産技術においても同じ価値観があることを感じました。

加えて、病虫害や栽培、収穫、洗浄、輸送時の物理的な刺激に伴う細かな傷や変色の有無などについて品目ごとの着眼点に照らしながら、あっという間に順位が決まっていきます。各産品には生産者名と所属が示されていますが、あくまで同一出品者や親族を重複評価しないための記載であり、忖度は一切ありません。

品目内、分類内での審査結果、受賞産品が決定されます。

審査員の会話を聞きながら、ひとつひとつの野菜を眺めていくと、やがて一様に整って見えていた野菜たちの違いが浮かび上がってきます。

ナスのガクについたダニによる小さな傷やシルキーな艶の違い、ダイコンの葉と根の大きさのバランスとひげの並び方や表面の照り、ニンジンの首の青い日焼け、一見全く同じサイズに見えるキャベツの重さの差や葉の巻き方の違い、葉の表裏をあわせて束ねるコマツナの繊細な出荷技術、ブロッコリーの花蕾の盛り上がり・・・。

すべての審査項目は外形ではありますが、それらが審査項目として重視されるのには、防除や暑さ日照対策、食味を向上させる可食部への栄養配分や施肥、輸送時の品質保持のための洗浄・梱包など、すべてそれらが美しいと評価されるべき理由が伴っているということが分かってくると、段々野菜を見る気持ちが変わってきました。

段々同じ生産者の野菜を見つけられるようにもなり、当初は画一的に整ってみえた産品たちの個性が見えてきて、過酷な暑さや病虫害との戦いの爪痕も浮かび上がってきます。外形審査は究極のプロセス審査なのでした。

(ブロッコリー)暑さで、花蕾の部分に葉が混じってしまっている出品物は減点対象に。

(柿)成熟すると現れる太秋柿の条紋。同じ黒ずみでも背景を理解すれば、自分の中の美醜軸が変わる。

3.品評会の意義

消費者としては、野菜の美醜にこだわらず、規格外品も美味しくいただいてといった心がけをしている中、外形審査の品評会の存在意義とは何なのか、見学する前は明確なこたえを持っていませんでした。

今回、受賞産品がどれだけ貴重なものかを目の当たりにし、営農技術の粋が集い、それが技術者により適確に評価され、多くの人に称えられることがどれだけ重要なことか、農業祭52年の営みの重みを感じた一日でした。

受賞するのは、最上位の技術を有するごく一部の生産者ですが、音楽の世界にショパンコンクールがあり、野球の世界にWBCがあるように、頂点の姿が産業全体の裾野を豊かに盛り上げる力は、計り知れません。

農業に興味があったり、食を愛されたりする方は、ぜひ一度農業祭にお立ち寄りいただいて、その熱気を感じていただくことをお勧めします。

審査発表後の即売会では、抽選で受賞産品を購入できるほか、抽選に外れても整理券の順番にしたがって、産品の購入ができます。私は、抽選は当たりませんでしたが、お目当ての産品をいくつか購入することができました。

消費者として農産品の姿を見る目の解像度があがったことで、市場で手にする産品のひとつひとつから受け取る気持ちの重みが増したと感じています。

-

食農弁護士

桐谷 曜子/YOKO KIRITANI

1977年生まれ。神奈川県川崎市出身。大手法律事務所で弁護士として企業買収、企業法務に従事後、証券会社での勤務で地方創生、海外投資、ベンチャー投資等に深く関与。その後、2014年から2022年まで農林中央金庫に在籍し、食産業及び農業に関する投資、国内外企業買収、各種リサーチや支援業務に携わる。

自他ともに認める食オタクであり、法務知識のみならず農林水産部門に関する知見を用いて、ベンチャー企業含む事業者や生産者の各種相談対応、新規事業創出支援、資金調達や事業承継支援を行う傍ら、料理で人を繋ぐことで課題解決への貢献を目指している。